Animals of Mümmelmannsberg oder Der Garten der Freundschaft

Projektbericht

Projektzeitraum: 9., 23.-24. April 2024

Von: Thea Kuhs und Kerstin Oppermann

Seit Jahrhunderten sorgt die westliche Philosophie dafür, dass wir Menschen uns mit großer Sorgfalt darum bemühen, uns von Tieren zu unterscheiden. Dieser lang trainierte Anthropozentrismus wirft allerdings lange Schatten und versucht die Position des Menschen an der Spitze der Evolution, und der ihm somit angedeihten absoluten Macht über alle anderen Lebewesen, zu verteidigen. Domestizierung, Ausbeutung und das Leid anderer Lebewesen wird mit unvergleichbarer Arroganz in Kauf genommen und in Zeiten des Hyperkapitalismus immer weiter nach oben skaliert. Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Timothy Morton bezeichnet diese internalisierte Unterscheidung in Tier und Mensch als „Severing“ (die Abtrennung / Durchtrennung). Die kognitive Dissonanz, die Tierleid in uns auslösen mag, wird mit dem Glauben an eine natürliche Weltordnung, bei der der Mensch als Gewinner*in hervorgeht, betäubt. Um dieser Trennung langfristig entgegenzuwirken, braucht es ein neues Denken und Herantreten an die vielfältigen Interspezies-Beziehungen, die wir menschlichen Tieren mit nicht-menschlichen Tieren und Organismen seit jeher eingehen und dennoch so wenig wahrnehmen und respektieren.

Ausgangslage und Konzeption

Das Projekt fand im Rahmen eines Fellowships, sowie der TUSCH-Kooperation zwischen Fundus Theater und der Grundschule Rahewinkel, und im Anschluss an die Projektwerkstatt NACHMACHEN des Netzwerks Forschung im Kinder- und Jugendtheater statt. Diese machte zum Thema, ob bereits stattgefundene Projekte der freien Szene wiederholt und von anderen Künstler*innen nachgemacht werden können. Insbesondere wurden dafür Projekte aus dem Netzwerk als Blaupause zum Nachmachen zur Verfügung gestellt, darunter auch „ANIMALS OF MANCHESTER (including HUMANZ)“ der Live Art Development Agency.

„Animals of Mümmelmannsberg oder Der Garten der Freundschaft“ wurde konzipiert um ein anderes in-Kontakt-treten zwischen Mensch und Tier zu erproben. Basierend auf dem 2019 im Rahmen des Manchester International Festival stattgefundenen Projekt „ANIMALS OF MANCHESTER (including HUMANZ)“, sollten die Schüler*innen einer ersten Klasse der Grundschule Rahewinkel gemeinsam erforschen, wie die Gleichberechtigung zwischen allen

Tieren (menschlich oder nicht-menschlich) in einer Zone auf ihrem eigenen Schulhof aussehen kann. Dabei lagen folgende Fragen zu Grunde:

– Wer hat normalerweise Kontrolle über dieses Zone?

– Wie sieht das Verhältnis zwischen Menschen und anderen Tieren in dieser Zone aus?

– Wie könnte es zugunsten der nicht-menschlichen Tiere verändert werden?

Diese Interspezies-Forschung hatte das Ziel sich an einen Zustand der Gleichberechtigung anzunähern und diesen dann innerhalb der abgesteckten Zone zu erproben.

Im Verlauf der Konzeptionsphase stellte sich heraus, dass die Rahmenbedingungen (kurze Projektphase, Altergruppe 6-7 Jahre) eine deutliche Skalierung des zugrundeliegenden Projektes „ANIMALS OF MANCHESTER (including HUMANZ)“ verlangten. Dazu gehörte unter anderem den Fokus auf Bürger*innenschaft auf den der Freundschaft zu verschieben. Die Stadt der Tiere ist somit zum Garten der Freundschaft mutiert. Ziel war es, die Aspekte von Gleichberechtigung und die Diskussion um Machtpositionen weiterhin als Kern der Auseinandersetzung zu behalten, und dafür ein niedrigschwelliges Konzept zu wählen, dass den Kindern vertraut ist. Die neue Fragestellung war also, ob sich der Begriff der Freundschaft so erweitern lässt, dass er sich sinnstiftend auf Interspezies-Beziehungen übertragen lässt und damit neue Denkräume und Handlungsanweisungen eröffnet.

Ein wichtiger Schritt für die Durchführung des Projektes war die Eingrenzung einer Zone in der die andersartigen Begegnungen stattfinden konnten. Der Schulgarten als ein normalerweise reglementierter Raum bot sich dabei als Diskussionsgrundlage an. Der Schulgarten ist kein Ort unberührter Natur, sondern geschaffen, um den Grundschulkindern Natur begreifbar zu machen und dabei eben auch einzugreifen, zu gestalten und zu verändern. Während des Projektzeitraums hieß es, wieder etwas der Macht über diese Fläche abzugeben, den menschlich bearbeiteten Raum wieder als Ort der Koexistenz zu begreifen und die Tiere darin bewusst wahrzunehmen.

Ablauf und Durchführung

„Animals of Mümmelmannsberg oder Der Garten der Freundschaft“ wurde innerhalb von drei Projekttagen mit 17 Schüler*innen durchgeführt. Der erste Projekttag stand unter dem Zeichen des Kennenlernens und des Einstiegs in das Thema. Der zweite Tag galt dem vertiefenden Forschen und der dritte Tag dem Sortieren der Ergebnisse und der Präsentation. Ursprünglich waren vier Projekttage geplant, einer der Tage musste allerdings kurzfristig aus schulinternen Gründen entfallen. Am letzten Projekttag wurden die Schüler*innen einer Parallelklasse eingeladen, die veränderte Außenfläche zu erleben und unter Anleitung der forschenden Kinder mit den Tieren in Kontakt zu treten. So sollte die neu gewonnene Kompliz*innenschaft multipliziert werden.

Mithilfe der Kantschen Grundfragen gestalteten sich die Arbeitsschritte:

1. Projekttag: Was kann ich wissen?

Nach einem kurzen Aufwärmen, begann der Einstieg ins Thema. Dafür wurde die Methode Philosophieren mit Kindern gewählt. Ziel war es, herauszufinden wo die Kinder Tiere in ihrer Umgebung wahrnehmen und was es bedeutet, dass die Anwesenheit vieler Tiere weder auf- noch ins Gewicht für unsere täglichen Entscheidungen fällt. Schnell wurde klar, dass die Kinder tagtäglich koexistieren: Mit Spinnen, Silberfischen, Marienkäfern und vielen mehr. In einem Aufstellungsspiel wurden weitere Fragen in den Raum gestellt: Bist du mit einem Tier befreundet? Kann man mit jedem Tier befreundet sein? Isst du Tiere?

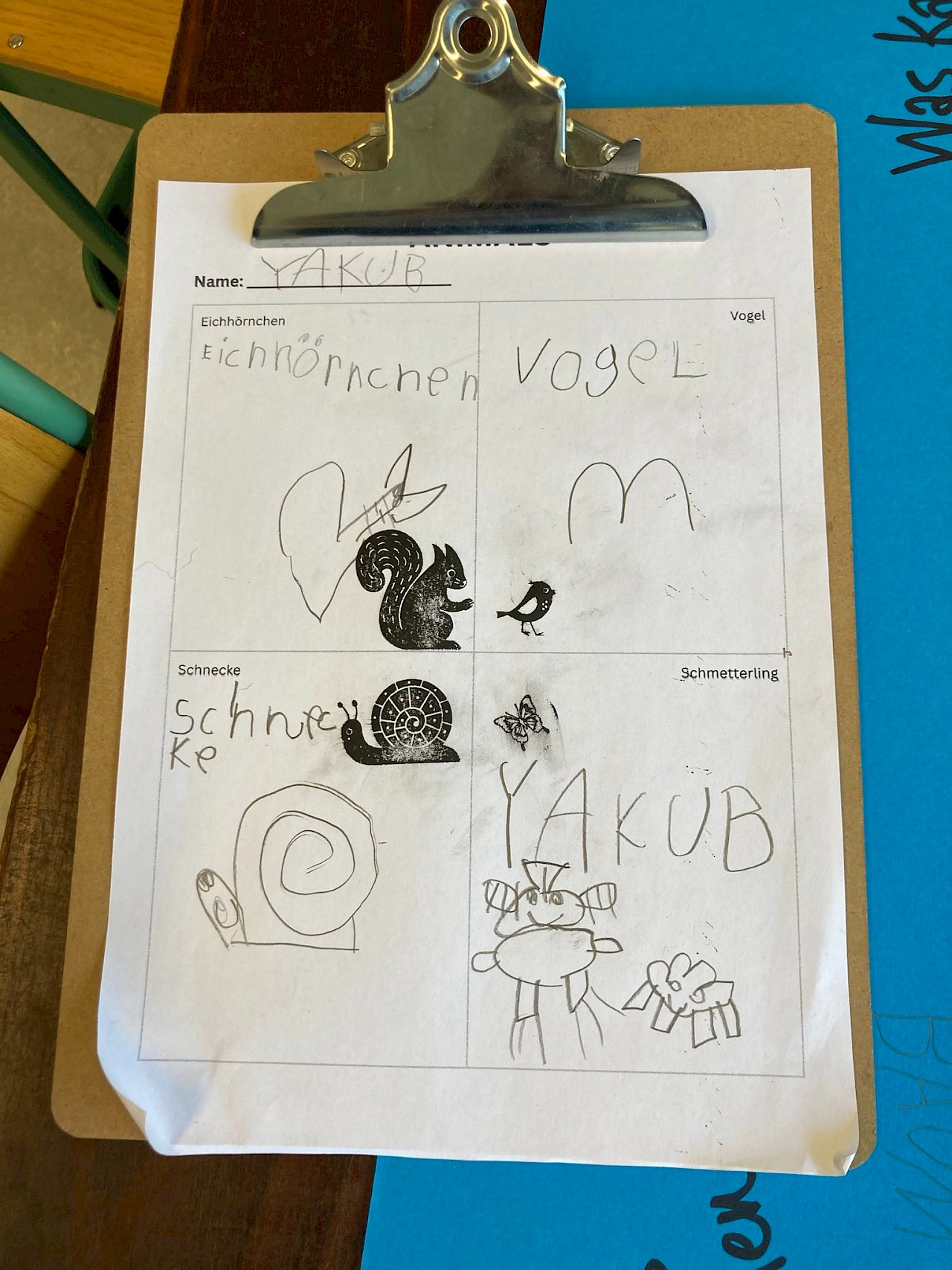

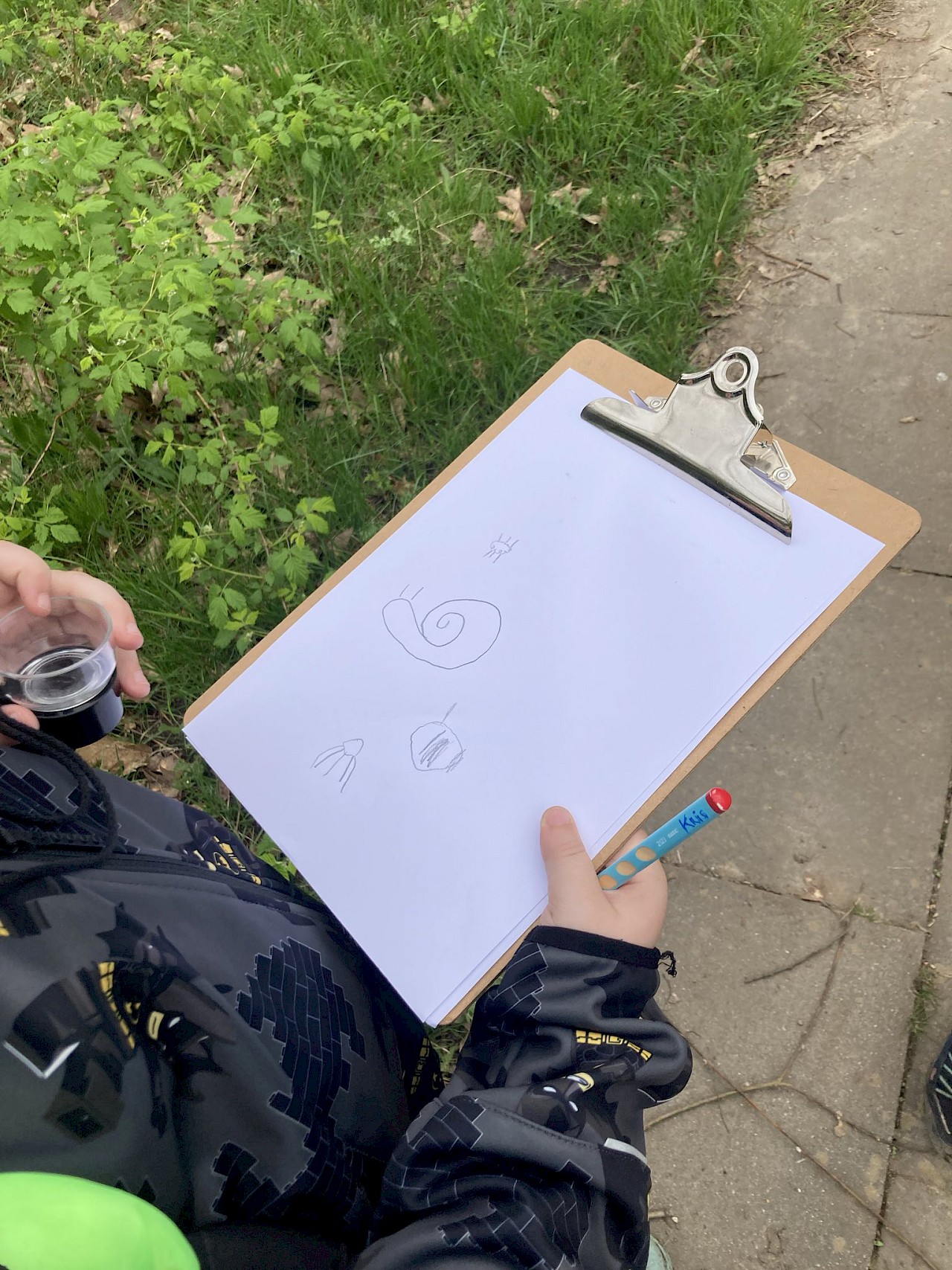

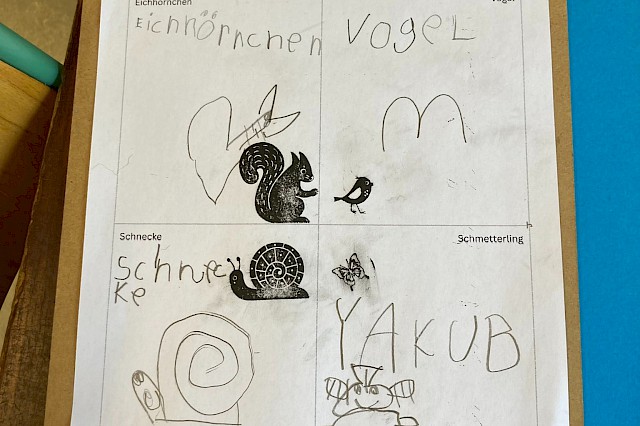

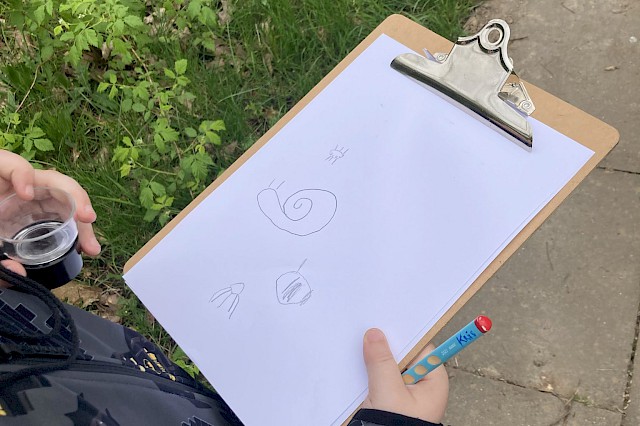

Anschließend wurde zum ersten Mal der Schulgarten erforscht. Die Kinder wurden mit Klemmbrettern und Lupengläsern ausgestattet und versuchten bewusst Tiere in der ausgewählten Zone wahrzunehmen. Nach dieser ersten Feldforschung, entschieden sich die Kinder im demokratischen Abstimmungsverfahren für vier Tiere, auf die sie in den nächsten Projekttagen einen besonderen Fokus setzen wollten: Eichhörnchen, Vogel, Schnecke und Schmetterling.

2. Projekttag: Was soll ich tun?

Der Tag begann mit einem Einstieg in das Thema Freundschaft. Dabei zentral waren die Fragen nach Bedeutung und Bedingungen für eine gleichberechtigte Freundschaft. Daraufhin erfolgte eine zweite Runde Forschung im Schulgarten. Diesmal lag der Fokus auf den vier ausgewählten Tieren.

Anschließend wurde in einer Art World-Café alles zu den erforschten Tieren gesammelt und daraufhin in Kleingruppen überlegt, wie eine Freundschaft zu diesen Tieren aufgebaut werden kann. Zur Diskussion dabei stand, wie einladend der Schulgarten bereits für diese Tiere ist und was es auf der Fläche bräuchte um sich gleichberechtigt zu begegnen. Schnell kam die Gruppe zu der Erkenntnis, dass es nicht ausreicht, Futterstellen einzurichten – zu Freundschaft gehören eben auch Perspektivwechsel, Verständnis und Dialog.

Am Ende des Tages standen vier Freundschaftsdienste fest, die am nächsten Tag zunächst im Klassenverband und anschließend gemeinsam mit der Parallelklasse erprobt werden sollten.

3. Projekttag: Was darf ich hoffen?

Der letzte Projekttag stand unter dem Zeichen der Hoffnung. Die Kinder hatten sich Freundschaftsdienste für die vier Tiere überlegt und waren bereit diese im Schulgarten anzubieten. Dabei war klar, dass es genau das sein würde: Ein Angebot. Im Schulgarten wurden vier Orte gefunden, an denen je eine Kleingruppe ihre Station zu einem der Tiere einrichteten. Die vier Freundschaftsdienste waren:

– Mit den Vögeln ins Gespräch kommen: Lauscht den Vögeln 20 Sekunden und antwortet ihnen dann 20 Sekunden. Danach lauscht wieder 20 Sekunden und hört was sie erwidern.

– Schmetterlinge einladen: Jedes Kind bekommt eine Handvoll Blumensamen und kann diese auf der Fläche verteilen.

– Sich auf das Tempo der Schnecken einlassen: In einer abgesteckten Zone den Perspektivwechsel wagen und sich nur in Tempo 1 / Zeitlupe bewegen.

– Unterstützung bei der Futtersuche der Eichhörnchen: Jedes Kind bekommt eine Walnuss und kann diese auf der Fläche verstecken.

Die Kinder der Parallelklasse besuchten in Kleingruppen alle vier Stationen und bekamen jeweils einen Stempel. So wurde auch materiell sichtbar, dass sie sich auf den Versuch eingelassen hatten ein anderes In-Kontakt-Treten zu erproben und einen Schritt Richtung Freundschaft zu gehen.

Fazit und Erkenntnisse

Wie bereits eingangs beschrieben, ist die bewusste Trennung zwischen Mensch und Tier eine jahrhundertealte Tradition der westlichen Welt. Diese Trennung in einem Projektzeitraum von insgesamt drei Tagen überwinden zu wollen, ist unrealistisch. Ziel war es also vor allem, zu eröffnen, wie häufig wir vergessen Tiere überhaupt als koexistierende Lebewesen wahrzunehmen, geschweige denn, in diesem Zusammenhang an Gleichberechtigung zu denken. Ausgehend davon sollten hoffnungsvolle Handlungsanweisungen entstehen wie Interspezies- Beziehungen anders gestaltet werden können. Um sich der weitreichenden politischen Implikationen zu widmen, waren die Rahmenbedingungen des Projektes nicht ideal. Sowohl die Begrenzung der Zeit (und somit einer nur oberflächlichen Beziehung zu den teilnehmenden Kindern), als auch die Altersstufe der Kinder und der sprachlichen Fähigkeiten waren herausfordernd. Die Kinder taten sich mit dem Philosophieren und dem frei assoziieren schwer. Das Konzept für „Die Stadt der Tiere“ basierte vor allem auf Sprechen, Philosophieren und der gemeinsamen Aushandlung mehr oder weniger abstrakter Themen. Sinnvoll war es daher den Fokus auf die Gleichberechtigung aller Spezies im Konzept der Freundschaft zu verorten. Damit konnten alle Kinder etwas anfangen und gleichzeitig blieb der Begriff Freundschaft abstrakt genug, um über Bedeutung und Bedingung ins Gespräch zu kommen.

In der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin, die jederzeit anwesend war, hat sich gezeigt, dass die Kinder dazu tendieren das „richtige“ sagen zu wollen und weniger frei assoziieren, beispielsweise wenn die Lehrperson in einer der Kleingruppen unterstützt. Möglicherweise wäre es hilfreich gewesen, das Projekt außerhalb des Schulgeländes durchzuführen, um es den Kindern zu erleichtern sich von dem „Mindset Schule“ zu distanzieren. In den Rückmeldungen der Kinder wurde allerdings wiederum deutlich, dass die erste Begegnung mit dem Schulgarten besonders interessant war – ein Ort, den sie bisher noch nicht erfahren durften.

Auf die Frage hin, ob sich nun etwas für die Kinder verändert hat in ihrem Verständnis von Freundschaft und hinsichtlich der Frage, ob sie mit allen Tieren befreundet sein können, hat die Mehrheit zugestimmt. Nun muss sich mit der Zeit zeigen, ob der Schulgarten für diese Klasse auch nachhaltig ein Garten der Freundschaft geworden ist.